di Antonella Perrotta

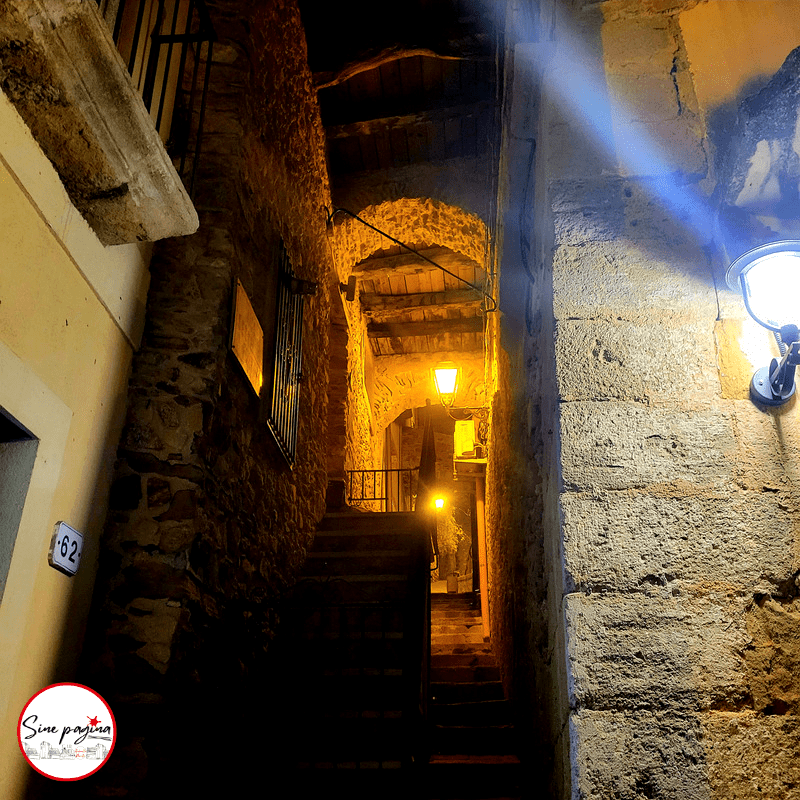

Cammino per i vicoli di questo paese diviso a metà.

Procedo verso il basso, u chianu, che piano non è finché non si affaccia sul mare. Prima, c’è la collina, con le case arrampicate come capre fra il verde spento dell’erba rosicchiata dalla calura estiva e i fantasmi degli alberi divorati dagli incendi. Soltanto a sprazzi il verde è acceso, riluce sotto la luce del giorno adagiata su quelle cime e quei pendii morbidi, consumati, plasmati come pasta di zucchero.

Il torrione del castello sovrasta l’antico paese, ne segna il confine a Est, dove il sole nasce mentre la luna va a riposare; il mare lo lambisce a Ovest, dove il ciclo si chiude ogni giorno, da sempre. Nel mezzo del pendio, vinedde e fiumare, case rimesse in piedi con i gerani alle finestre, case sciuddate e abbandonate pure nel ricordo, case puntellate che andrebbero buttate giù, ma che tutti guardano con timore reverenziale, segnandosi con la croce nel passarvi davanti, croce per se stessi che, Dio non voglia, vengono a cascare proprio mentre vi passano di fianco, croce per lo spirito dei morti che ancora vi aleggia dentro, croce per le miserie e le violenze cui hanno assistito immobili. Neppure il Comune fa niente. Neppure la Soprintendenza. Stanno là. Puntellate. In equilibrio precario. Fra i gerani alle finestre. Mentre donne dal volto rugoso trascinano i loro carrelli con la spesa su per le vinedde, pensando alla fortuna di avere i figli che lavorano lontano e alla disgrazia di non averli vicini proprio ora che il carrello della spesa si è fatto troppo pesante.

Bambini non ce ne stanno più fra le vinedde. Soltanto qualche adolescente che passa di fretta, scende veloce per risalire piano, guarda di là delle mura antiche che segnano il confine tra il vecchio e il nuovo e sceglie il nuovo.

Le porte di quella che un tempo era città sono sempre aperte, ormai. Aperte al passaggio di viaggiatori che resteranno viandanti perché, per quanto si possano sforzare, il paese lo porteranno dentro per sempre, pure la puzza del piscio dei gatti randagi sulle pietre antiche, pure il puzzo dell’erba bruciata, pure quello della polvere delle case sciuddate. Li porteranno appresso, questi odori, insieme a quelli della salsedine, del vento che soffia dalla collina più alta dietro il santuario del santo patrono, delle conserve di pomodoro maturo, delle olive ammaccate e messe sotto sale, degli agrumi, della ginestra, della carne dei porci scannati e finiti nel ragù della domenica.

S’illuderanno di essere viaggiatori e, invece, saranno sempre viandanti. Proveranno ad affinare la lingua, a mitigare la cantilena, a mangiare sushi e kebab e panini imbottiti del McDonald’s. Magari, faranno fortuna e viaggeranno col culo su poltrone in velluto Business Class o rinnegheranno le barche di legno e navigheranno su navi da crociera e su imbarcazioni di dieci metri. Sempre viandanti resteranno.

Sempre su e giù per queste vinedde faranno, dall’alto delle colline con le case arroccate come capre fino al castello e poi al mare, passando dalle vie antiche alle vie nuove che sanno di disordine, il disordine delle idee che non sono state messe bene a fuoco e non sono state realizzate se non a metà. È facile cambiare idea quando non si ha una visione chiara, quando non si sa dove mettere le mani e si pensa che, magari, sarebbe bello tenerle in tasca come sempre, mentre qualcuno chiede contezza del voto e pretende che siano tirate fuori, anche a casaccio, purché si posino da qualche parte. Ovunque. Tranne che sui fantasmi delle case diroccate ché, quelli, ancora guardano, giudicano e condannano.

Mentre tu, tu che hai scelto di restare, non sai se maledire il tuo non saper restare o rimpiangere di non essere anche tu lontano. Anche tu viandante.